Não tendo tido a oportunidade de ir ver nenhum dos filmes na coincidente data de estreia, decidi por bem esperar. Nesse entretanto, os planos que tinha para ir ver caíram por terra mas rapidamente surgiram precisamente os mesmos planos a partir de outras pessoas: ir ver o Oppenheimer, seguido do Barbie – evolução convergente, quiçá.

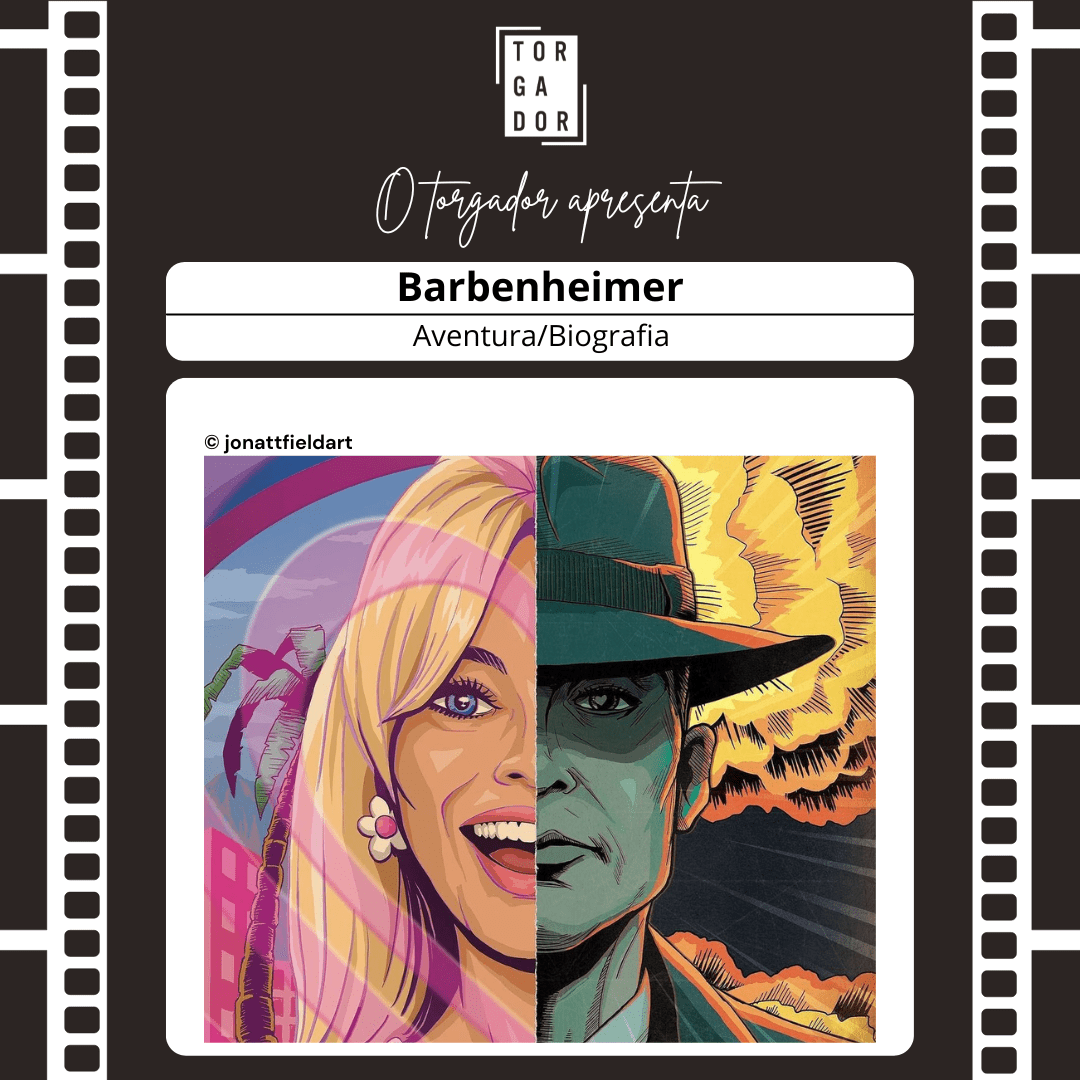

E permitam-me que vos diga, isto é certamente uma experiência sociocultural cinematográfica mundial superior ao delírio em torno de Morbius (2022); tanto que decidi fazer uma crítica conjunta de ambos para manter o espírito da coisa.

Para vos poupar trabalho, afirmo desde já os meus pensamentos. O filme de Christopher Nolan é o novo marco da Sétima Arte, 5/5 e 10/10; o trabalho de Greta Gerwig é importantíssimo na discussão do lugar e do papel da mulher – e do homem – na sociedade ocidental atual, 4/5 e 8/10.

Não obstante todo o fenómeno à volta destes filmes, a verdade é que as semelhanças entre os filmes existem mas este contexto não é o mais adequado para refletir nelas. Assim, comecemos pelo Oppenheimer.

A biografia escrita e realizada por Christopher Nolan é baseada no livro biográfico American Prometheus (2005), escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. A história começa com o epónimo J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) enquanto doutorando e leva-nos pelos caminhos da amargura de se ser simpatizante comunista e a ainda maior amargura de se ser estadunidense-simpatizante-comunista antes e durante a Guerra Fria; pelo meio, cria a maior e mais poderosa arma até então vista, entra em conflito com o Governo, o Exército e diversas personagens políticas dos EUA, trai a mulher umas quantas vezes, é vigiado pelo FBI, entra em conflito com cientistas, tenta espalhar o amor pelo nuclear – a energia, não a arma – pelo mundo e é, num panorama geral, um crânio que aprende sânscrito para ler um texto sagrado hindu – de onde retira a famosa citação. Com um período cronológico de cerca de 40 anos (1926 – 1963) e 180 minutos de filme, é fácil de assumir que tanta informação e tanto tempo rapidamente se torne cansativo; porém, isso nunca acontece.

Christopher Nolan disseca a história do protagonista e transforma-a no que ele melhor sabe: num thriller, num suspense; que nos prende nos hipnotizantes primeiros 10 minutos e dos quais somos incapazes de desviar o olhar até ao momento crucial, obrigando-nos ainda a assistir às consequências do que tinha vindo a acontecer. Este é o ponto em que admito ter literalmente zero de negativo a falar sobre o filme. As atuações são soberbas – com destaque para o Cillian, a Emily Blunt (“Kitty” Oppenheimer) e Matt Damon (General Groves) –, a trilha sonora é impactante, os efeitos visuais trespassam um elevado grau de autenticidade aos momentos e às personagens – até os claramente irreais –, a divisão do filme “a cores/preto e branco” está bem conseguida e a montagem, o guião e a realização estão todos excelentemente executados, aliando-se a uma sempre nítida, ora discreta ora intensa, cinematográfica. Tal como em tudo que é Nolan, a primeira vista engana e o tratamento superficialmente bastante positivo de Oppenheimer torna-se mais realista consoante os detalhes que se observam.

Esta obra-prima reúne todo o poderio artístico de Nolan e, interessantemente, toda a influência que o próprio detém na indústria, reduzindo atores dignos de protagonismo em qualquer filme/série de relevo a uns meros 5 minutos de ecrã – se tanto! – e alguns dificilmente reconhecíveis. A meu ver, é o modelo ideal de como criar um filme de três horas e é facilmente um dos filmes do século.

Para terminar, abordo críticas que tenho visto sobre o filme não referir o Japão ou o povo japonês ou algo assim: o filme fá-lo quanto basta e fá-lo melhor do que se poderia esperar.

E agora, Barbie! Realizado e co-escrito por Greta Gerwig.

A icónica e estereotípica boneca criada por Ruth Handler para a M*ttel – censurada por motivos anti-propagandísticos –, protagonizada pela Margot Robbie, cumpre o dever de lembrar porque não existe uma Barbie Grávida ou uma Barbie Dona de Casa: a Barbie é uma Mulher com H de Homem! Não, mas agora a sério e sem querer menosprezar grávidas e/ou donas de casa (e mulheres em geral), a boneca Barbie teve e tem o propósito de mostrar, incentivar e capacitar a mulher enquanto membro fundamental e necessário à sociedade humana e que funciona melhor sem os homens – algo que os homens se parecem esquecer.

Por entre esta ou aquela polémica e o evoluir da sociedade, a boneca caiu em desuso e os ideais foram deturpados. Então, o filme procura satirizar a hierarquia e ideais hipermasculinos da sociedade atual enquanto critica como seria o equivalente feminino; engana-se quem pensar que este filme é “anti-homens”, ele é simplesmente anti-estassociedademachistademerda na qual a mulher não serve para nada mas tem de estar disponível para tudo.

Co-escrito por Noah Baumbach, o filme apresenta-nos Barbieland: o mundo cor-de-rosa habitado pelas Barbies (ex.: Emma Mackey), governado pelas Barbies (especificamente pela Issa Rae) e trabalhado pelas Barbies (são muitas). Além delas, apresenta-nos os Ken (Ryan Gosling, Simu Liu e mais), que servem para apreciar as Barbies. E também o maravilhoso Allan (Michael Cera), do qual apenas existe ele próprio. Este mundo, muito à semelhança do mundo real com papéis invertidos, coloca os homens de parte e caracteriza-os como essencialmente secundários e inferiores à mulher; eventualmente, a Barbie protagonista vê-se obrigada a aventurar-se ao mundo real, acompanhada pelo Ken protagonista, numa missão de sobrevivência e numa lição de patriarcado e da injustiça que é ser mulher.

Guiando os espectadores com a introdutória e a ocasional narrações de Helen Mirren, o filme é transparente na mensagem feminista que carrega e estranhamente criativo nas decisões que toma. Com atuações bem conseguidas – especialmente do duo Margot e Gosling – e mensagens importantes de feminismo, existencialismo e o declínio dos homens ao machismo/patriarcado, é interessante ver o quão existencialista o filme consegue ser e o quão vocacionado para o público feminino é – sejamos sinceros, não há assim tantos além das comédias românticas. O início do filme promete um filme revolucionário, a transição do Barbieland para o Mundo Real é fantástica e (infelizmente) realista, o metacomentário ao capitalismo corporativista é mais positivo do que se esperava mas funciona bem no contexto do filme e a mensagem central transmitida pela Glória (America Ferrera) resume bem os problemas da Mulher.

É importante notar que sinto que teria conectado melhor com o filme se eu fosse mulher (ou algo mais semelhante em género); não obstante, o filme peca. A mescla de géneros não conjuga bem, algumas personagens estão subutilizadas e o clímax do filme é monótono e confuso comparativamente ao resto do filme. Efetivamente, o filme é mais narrativamente divergente do que aparentava ser, podendo polarizar as reações do público.

Para terminar, a experiência do Barbenheimer.

Estive no cinema das 13h30 às 18h45, mais coisa, menos coisa. E recomendo vivamente, com um esticar de pernas pelo meio.

Sobre a ordem de visualização, a minha de eleição terminou na Barbie e é dessa que posso comentar. Passar de Oppenheimer para Barbie é, certamente, uma experiência inesquecível e depende profundamente do quão capazes são de se abstrair dos conteúdos – e potencialidades atuais bem reais – do filme de Nolan. A entrada em Barbie implica uma mudança de paradigma de um “é isto que conseguimos fazer?” global para um “é isto que fazemos?” global.

Denoto que os filmes não foram, de todo, pensados para os mesmos públicos-alvo, o que torna esta experiência estranhamente complementar e surpreendentemente filosófica. Ambos os filmes abordam temas existenciais e societais similares, vêm de backgrounds técnicos semelhantes e preocupam-se com a originalidade no produto cinematográfico final.

Pois bem, para terminar tenho a dizer: Now I am become Barbie, in a Barbie World.

Texto: Joaquim Duarte

Imagem: Joaquim Duarte